「社会福祉法人会計」仕訳に関するQ&A シンシステムデザイン |

|||||||||||||||||||||||||

| Q 基本財産である建物を廃棄したいのですが、どのような仕訳になりますか。 | |||||||||||||||||||||||||

貸借対照表から、基本財産の”建物”と”国庫補助金等積立金”を除く仕訳をしてください。 その場合、会計基準では”○○売却損・処分損”となっていますので、下図の例のように”建物売却損・処分損”の科目を追加してください。 仕訳は次の2つの仕訳を行ってください。 ① 建物売却損・処分損 100 / 建物 100 ② 国庫補助金等積立金 100 / 国庫補助金等特別積立金取崩額 100 注意点は、”国庫補助金等特別積立金取崩額”は2ヶ所にありますが、特別収支の部にある科目を使います。 また、第一号基本金の取崩が必要かどうかの疑問が出ると思いますが、今までの減価償却の累計額分だけ資産が増えていますので、基本金の取崩は必要ないと思います。  【注意】 詳しくは、行政の担当課や税理士さん会計士さんにご相談ください。 |

|||||||||||||||||||||||||

| Q 先日、理事会で「財務活動による収支の部」が、赤字(支出超過)になっていることの指摘を受けました。これはどうのように説明すればよいでしょうか。あらためて、資金収支計算書を見ると少々不安になってきました。 |

|||||||||||||||||||||||||

まったく心配ありません、というよりも極めて健全な経営である証です。 この逆を考えると、すぐ納得できると思いますが、借入金が発生すると財務的な収入が増え、また、借入金の返済が出来ないと財務的な支出は少なくなり、その結果、「財務活動による収支」は黒字になりますが、この状態は、健全とは言えません。 それでは、なぜ赤字になるかを考えて見ます。積立金支出、退職共済預け金支出、借入金返済支出等をすると、支出が増えますので、この収支は赤字になります。しかし、これは将来に向けての支出が今、十分出来ているいうことですので、財務的には、健全な経営であるということになります。 社会福祉法人会計基準は、資金収支の部を次のように分けています。 経常活動による収支の部 施設整備等による収支の部 財務活動による収支の部 経常活動による収支は、事業活動の大きさや健全性を知ることが出来ます。例えば、黒字が大きすぎると、健全な経営ではあるが、サービスがどうか等... 施設整備等による収支の部は、将来に向けての投資状況がわかります。一般には収支のバランスが取れているほうが健全ですが、財務活動とも関係しますので、トータルで考えたほうがよいと思います。 財務活動による収支の部は、最初に説明したように赤字になる方が、財務的には、健全な経営であるといえます。 |

|||||||||||||||||||||||||

| Q ある事業体の繰越収支差額のうち10,000,000円を利益処分で「法人運営」の口座に移し変えることになりました。この場合の仕訳について教えて下さい。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

ある事業体を経理区分A、法人運営の経理区分をAとします。 経理区分Bにおいて

① 経理区分間繰入金支出 10,000,000 / 現金預金 10,000,000

経理区分Aにおいて

② 現金預金 10,000,000 / 経理区分間繰入金収入 10,000,000

以上の仕訳で経理区分間の資金移動が出来ますが、法人運営において、この剰余金を基本金として組入れる場合は ③ 第四号基本金組入額 10,000,000 / 第四号基本金 10,000,000 ④ ○○積立金組入額 10,000,000 / ○○積立金 などの仕訳が必要になります。 | |||||||||||||||||||||||||

| Q 社会福祉協議会ですが、事業体(経理区分)の雇用保険は、「法人運営」で支払っています。この場合、経理区分間繰入を使って仕訳をするのだと思いますが、具体的にはどのような仕訳をすればよいでしょうか。 |

|||||||||||||||||||||||||

この取引(仕訳)は、預貯金の減少は「法人運営」であるが、経費支出は「事業体」になりますので、次の仕訳で実現します。 ① 法人運営で、実質は雇用保険を支払うが、経理上は法人運営から事業体に繰入支出する。 ③ 事業体では繰入金を受け取り、 ④ 雇用保険料(法定福利費)を経費計上する。 上記の取引は次のような仕訳になります。 法人運営での仕訳

事業(経理区分)での仕訳

(説明) 上記の仕訳は、法人運営で保険料を支払い、経費の計上は事業体でおこなうことになります。 同様な例として、事業体に人件費財源が無い場合なども同様な仕訳で、法人運営から持ち出すことが可能になります。 なお、諸口を使うのは、事業体では、実質的な現金預金の増減か無いために相殺勘定である諸口を使います。 | |||||||||||||||||||||||||

| Q ある人より、法人の敷地内にあった建物(評価額700万円)の寄付を現物で受けました。この場合どのような会計処理が必要ですか。 | |||||||||||||||||||||||||

次の取引記録(仕訳)が必要になります。 ① 寄付を受けたこと ② 建物を取得して、固定資産(基本財産)が増えたこと ③ 基本金が増えたこと 上記の取引は次のような仕訳になります。

(補足説明) ①②については現物寄付でありますので、本来は資金の動きはありませんが、「社会福祉法人会計基準」では、「社援施第6号」において、取得時の時価により寄付金収入として計上するようになっていますので、仕訳の相手科目は支払資金科目になります。その場合、相手勘定は現金でも構いませんが、現金元帳に相殺金額が出ますので、上記の例のように諸口勘定を使うのがよいと思います。 ③の仕訳は、「会計基準第31条第1号」に基づく仕訳です。 | |||||||||||||||||||||||||

| Q ある市町村の社会福祉協議会から次のような質問を受けました。 旧会計では、貸付事業の貸付金の仕訳は、①の仕訳を行うと、同時に②の切り替えし仕訳を行って、貸付金を収支計算書と貸借対照表に計上していました。 ① 貸付金支出 / 現金預金 ② 貸付金 / 運用財産基金 新会計で ③ 貸付金支出 / 現金預金 を行うと、事業活動収支計算書と資金収支計算書には「貸付金支出」が計上されますが、貸借対照表には「貸付金」が資産計上されません。 旧会計と同じように「貸付金」を資産計上するにはどうすればよいかを考えてください。 |

|||||||||||||||||||||||||

A 質問の③のように、P/L科目である「貸付金支出」と現金預金で仕訳をおこなうと、損金が発生しますので、貸借対照表では、現金預金が減少し、同時に繰越活動収支差額も減少しますが、固定資産である貸付金は変化がありません。 損益勘定である「貸出金支出」と、資産科目である「貸付金」を同時に増加させることは、会計の原理から考えて不可能です。(借方が同時に増えることになりますので) 旧会計で、貸付金支出と同時に資産科目である「貸付金」を同時に計上できたのは、旧会計の収支計算書は実は「資金収支計算書」であったためです。(例えば固定資産を購入すると、固定資産が増えると同時に固定資産支出が増えることと同じ原理です。) 新会計で、旧会計と同じことを実現するには、次の仕訳で出来ます。 ○○資金貸付金(B/S) / 現金預金(B/S) この仕訳では、固定資産科目である「○○資金貸付金」が増加して、流動資産である「現金預金」が減少しますが、損益は変わりませんので、当然ながら事業活動収支計算書には反映されませんが、お金は法人から外に出て行きますので、資金収支計算書には「○○資金貸付金支出」が計上されます。 つまり、この仕訳により、旧会計と同様な貸借対照表と資金収支計算書に「貸付金」関係の金額が計上されます。 しかし、ここで次のような問題があります。 会計基準で示された勘定科目には「短期貸付金」と「長期貸付金」がありますが、短期貸付金は流動資産のグループにありますので、 短期貸付金 / 現金預金 の仕訳では、資金収支計算書には「短期貸付金支出」とは出ません。支払資金の中に含まれてしまいます。 一方、 長期貸付金 / 現金預金 と仕訳を行うと、資金収支計算書には「長期貸付金支出」として、計上されますが、この支出は経常収支の部ではなく、財務活動による収支の部に入ることになり、経常活動の中の「貸付事業」の中に集計できないことになります。 この問題の解決方法は科目の追加ということになりますが、次の方法が考えられます。

| |||||||||||||||||||||||||

| Q 退職共済掛金について 退職共済の掛け金についてはいろいろな説明が行われていて、混乱しているように思えますが、どのような仕訳をすればよいのでしょうか? |

|||||||||||||||||||||||||

A 社会福祉・医療事業団等の退職共済と、都道府県単位で行われている都道府県単位の互助会制度では会計処理が異なりますので、わけて考える必要があります。 社会福祉・医療事業団等の退職共済の場合 (重要ポイント)

都道府県単位の民間福祉事業従事者互助会の場合 (重要ポイント) 現行法では、

仕 訳 【掛け金の仕訳】 ① 退職給与引当金繰入(P/L)/退職給与引当金(B/S) ② 退職共済預け金(B/S) /現金預金(B/S) 【退職時の仕訳】 ① 退職給与引当金(B/S)/退職給与引当金戻入(P/L) ② 現金預金(B/S) /退職共済預け金(B/S) ③ 現金預金(B/S) /雑収入(P/L) ④ 退職金(P/L) /現金預金(B/S) (補 足)

| |||||||||||||||||||||||||

| Q 退職共済預け金に関する科目の設定について 上記のような仕訳を行いたいのですが、該当科目が見つかりません。どのように科目設定をすればよいでしょうか? |

|||||||||||||||||||||||||

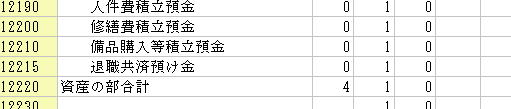

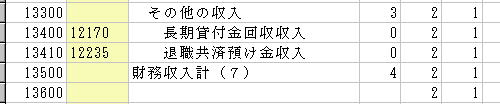

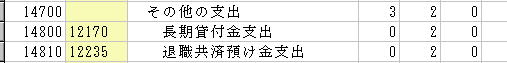

2000年12月以前に出荷したシステムにはこの科目がありませんので、次のように科目の挿入を行ってください。 勘定科目(B/S,P/L)への科目挿入 固定資産の部に挿入 科目コード FlgA FlgB FlgC  資金収支科目(C/F)への科目挿入 財務活動による収支(収入の部)に挿入 連番 科目コード FlgA FlgB FlgC  財務活動による収支(支出の部)に挿入  | |||||||||||||||||||||||||

| Q 伝票の修正について 500,000円で購入した備品が、その後3万円値引されたので、次のように修正伝票を入れたら、資金収支計算書には、備品購入支出が470,000円にはならずに、売却収入が3万円計上されて正常に処理できなかった。 |

|||||||||||||||||||||||||

固定資産や固定負債などの勘定科目は、資金収支計算書で、借方と貸方にそれぞれ集計されます。このような集計方式を総額集計といいます。 例えば次のように仕訳をおこなと、 ① 車輌 / 現金 1,200,000円 ② 現金 / 車輌 200,000円 固定資産科目の「車輌」は、1,000,000円になりますが、 資金収支計算書では、①の仕訳で車輌支出1,200,000円 ②の仕訳で車輌売却収入200,000円になります。 このような資金収支計算書での集計を総額集計といいます。 上記の②の仕訳を次のようにおこなうと、 ③ 車輌 / 現金 -200,000円 固定資産科目の「車輌」は、1,000,000円になり、資金収支計算書も車輌支出が1,000,000円になります。このような資金収支計算書での集計を純額集計といいます。 ご質問のケースでは、備品の取得支出を470,000円にしたいわけですから、②のような仕訳ではなくて、③のような仕訳をして頂くと、解決します。 つまり、訂正仕訳を起こす場合は、逆仕訳で訂正するのではなくて、次のように順仕訳でマイナス金額で修正を行ってください。

| |||||||||||||||||||||||||

| Q 減価償却の表示は直説法と間接法はどちらがよいか? |

|||||||||||||||||||||||||

直接法の利点は、現価額はすぐわかることです。資産の除却の場合でも現価額を0円する仕訳だけですから仕訳も非常に簡単です。欠点は取得価額が貸借対照表ではわかりませんので、注記として、取得価額や減価償却累計額を記入する必要があります。 一方、間接方の利点は、取得価額と減価償却の累計額が貸借対照表に表示されますので、注記が不要になります。欠点としては、現価額がわかりにくく、特に固定資産の除却の場合は、下記のように二つの仕訳が必要になります。 仕訳は次のようになります。 【直説法】 減価償却額を計上する場合の仕訳 減価償却額 / ○○固定資産 10円 除却する場合 ○○売却損・処分損 / ○○固定資産 20円 (残価額) 【間接法】 減価償却額を計上する場合の仕訳 減価償却額 / ○○減価償却累計額△ 10円 除却する場合 ① ○○売却損・処分損 / ○○固定資産 100円 (取得価格) ② ○○減価償却累計額△ / ○○売却損・処分損 80円 (減価償却累計額) 固定資産台帳が別にあることを、前提に考えると、金額照合や仕訳の簡便さなど、直接法が便利ではないかと思います。 | |||||||||||||||||||||||||

| Q 旧会計での「備品購入引当金」等は新会計では「備品購入積立金」に変わりましたが、積立金の意味がよくわかりません。引当金とどのように違うのですか? |

|||||||||||||||||||||||||

旧会計では、引当金と積立金の概念が曖昧でした。新会計では「損益計算書」を作成するために、この部分も明確になりました。 この二つの違いは、事業活動収支計算書を見ると、明確です。引当金繰入は「当期収支差額」よりも前に科目があり、○○積立金積立額は当期収支差額よりも後にあります。 つまり、引当金は当期の経費として計上できる科目であるのに対して、○○積立金は当期の経費としては計上できない科目ということになります。 この積立金は当期繰越収支差額のうち、将来の支出に備えて資産を確保しておきたい場合に使います。 【具体例】 今期は繰越収支差額150円あったので、このうち100円を将来備品を購入するために確保しておきたい。 ① 器具備品購入積立金積立額(P/L) / 器具備品購入積立金(B/S) 100円 ② 器具備品購入積立金積立預金(B/S) / 現金預金(B/S) 100円 この仕訳を行っても当期の収支差額150円はかわりませんが、次期繰越収支差額は50円になります。 もし、この仕訳を旧会計のように ① 器具備品購入引当金繰入額(P/L) / 器具備品購入引当金(B/S) 100円 とすると、当期の収支差額は50円となり、明らかに間違った会計処理になります。ただし、○○購入引当金等の科目は新会計にはありませんので、付け加えない限りはこのような間違いは生じません。 | |||||||||||||||||||||||||